18 июня 2025

Что значит делегировать — зачем руководителям нужен этот навык и как ему научиться

Если руководитель пытается держать все под контролем, спустя время он начинает тонуть в операционке. Вместо развития бизнеса получает вечный цейтнот, а вместо роста команды — выгорание. Чтобы такого не происходило, важно научиться делегировать. Тогда появляется время на стратегические задачи, при этом сотрудники берут на себя больше ответственности и успешно закрывают текучку. В статье рассказываем, какие частые ошибки совершают руководители, и приводим советы экспертов, как делегировать правильно.

Содержание:

Что такое делегирование и почему это обязательный навык продуктивного руководителя

Представьте себе две рабочие ситуации. В одной Иван Иванович поручил сотруднику подготовить ежемесячный отчет отдела. Объяснил, что на основании документа будет рассчитана премия. Рассказал, у кого из коллег запросить статистические данные, где взять дополнительную информацию и с кем решать спорные вопросы.

В другой ситуации Петр Семенович отправил новенькую сотрудницу на встречу с клиентом. Не ввел девушку в контекст и дал четкую установку — скидки не давать и не принимать никаких решений без согласования с ним.

Первый герой примера делегирует, второй — рискует сделкой.

Те руководители, которые умеют делегировать, работают без надрыва, получают внутренний ресурс для стратегического развития и прокачки управленческих навыков.

Бизнес-тренер ВЭШ, эксперт в области оперативного менеджмента и повышения эффективности продаж Яна Жилякова объясняет: вместе с задачами делегируются полномочия, ответственность и возможность принимать решения.

Вот как одна и та же ситуация выглядит в сравнении.

| Когда руководитель делегирует | Когда руководитель поручает задачу |

|---|---|

| «Наша цель — увеличить продажи молочных продуктов на 15 % с 1 по 10 июня. Ты отвечаешь за этот проект. Для этого у тебя есть бюджет 20 000 рублей на промоакции. Ты можешь устанавливать скидки до 10 % без согласования со мной. Задействуй двух кассиров, чтобы они помогли расставить товар. 5 июня пришли предварительные цифры, 11 июня — итоговый отчет с анализом. Если возникнут сложности — обращайся, помогу». | «С 1 по 10 июня нужно увеличить продажи молочных продуктов на 15 %. Расклей рекламные стикеры у холодильников. Каждый день делай голосовые объявления об акциях. Следи, чтобы товар был выложен по схеме мерчандайзинга. Присылай мне ежедневный отчет по продажам до 18:00». |

Когда руководитель ставит задачу сотруднику, но не наделяет его полномочиями, получается инструктаж «Сделай, как я сказал». При таком подходе потенциал обеих сторон остается нераскрытым. Руководитель становится заложником операционных задач и не может выйти на стратегический уровень. А команда продолжает работать в режиме «слепого» исполнения — сотрудники не приобретают новых навыков и перестают расти профессионально.

Этой мыслью поделилась с нами Ирина Федькина, бизнес-тренер и преподаватель ВЭШ, опыт работы в крупном бизнесе на руководящей позиции 17 лет. Она рассказала, как осознала, что делегирование — необходимый навык для руководителя.

Ирина организовывала обучение по развитию управленческих навыков для топ-менеджеров компании, в которой работала HR-директором. И генеральный директор однажды предложил ей тоже в нем поучаствовать.

Задача руководителя — достигать результаты руками других людей. 80% своего рабочего времени ему необходимо планировать, ставить задачи, мотивировать, контролировать, давать обратную связь, анализировать работу подчиненных.

Если руководитель продолжает делать все задачи сам, то перестает выполнять свою основную функцию — смотреть на бизнес как на систему, видеть горизонт планирования и определять возможности компании, функции, подразделения. Без делегирования ситуация приводит к «бутылочному горлышку» управления, где все решения зависят от одного человека, появляются риски для устойчивости бизнеса, а руководителю «некогда» смотреть на бизнес со стороны и видеть внутренние и внешние процессы.

Цели и задачи делегирования

Основная цель делегирования — создать устойчивую систему без постоянного менеджерского надзора.

Бывают случаи, что сотрудники отказываются от руководящей должности, потому что их пугает объем задач и уровень ответственности. Кажется, что к своим задачам специалисту нужно прибавить организацию работы других людей. Но руководить — это другой тип деятельности. Постепенно исполнительские задачи должны замещаться, а мышление — меняться. И делегирование является одним из инструментов, которые помогают руководителю встать на путь трансформации к другому уровню мышления. Ирина Федькина приводит пример из личной практики.

Делегирование решает несколько ключевых задач и позволяет:

| Оптимизировать процессы | Увеличивать продуктивность | Развивать сотрудников | Формировать ответственность | Укреплять доверие |

|---|---|---|---|---|

| Распределять задачи по компетенциям, сокращать время на их выполнение и снижать количество ошибок | Ускорять работу команды за счет грамотного распределения обязанностей | Передавать сложные и новые задачи, помогая сотрудникам прокачивать навыки и готовиться к новым ролям | Закреплять за каждым сотрудником четкую зону ответственности и развивать навыки принятия решений | Прозрачно распределять задачи и создавать в команде атмосферу сотрудничества и вовлеченности |

Что мешает руководителям делегировать

Чаще всего это психологические барьеры, организационные проблемы и ситуационные факторы. Эксперты Высшей экономической школы считают: главная причина связана не с внешними факторами, а с мышлением самих руководителей. Чтобы делегировать по-настоящему, необходимо осознать и проработать ментальные установки, а также грамотно организовать бизнес-процессы.

Рассмотрим причины, которые мешают делегировать.

Ограничивающие убеждения

Многие руководители не делегируют не потому, что некому или некогда. Проблема лежит глубже — в мышлении и установках, которые формируют стиль управления. Именно внутренние убеждения мешают передавать ответственность и доверять команде.

Пример, как могут звучать ментальные убеждения

Ошибки мышления часто маскируются под профессионализм, но в действительности это страхи и перфекционизм. Руководитель боится, что кто-то сделает хуже. Или наоборот, боится, что подчиненный выполнит задачу лучше него, и тогда возникнет вопрос: зачем нужен руководитель? Особенно остро это проявляется в компаниях, где сформирована культура с высоким уровнем силы, власти и страха, а также где преобладает директивный стиль управления.

В результате таким управленцам некогда заниматься развитием бизнеса, и это влияет на успех компании.

Не хватает навыков и опыта делегирования

Один из частых случаев в практике руководителей: «Я делегирую, а они все равно возвращаются с вопросами». Это может быть признаком интуитивного и некорректного делегирования. Сотрудник не понимает контекста, боится ошибиться или не обладает нужными полномочиями. Возникает эффект «обратного делегирования»: задача возвращается к руководителю и он снова вынужден в нее погружаться. Похожая ситуация была у руководителей компании «СИММЕТРИЯ». Читайте подробности в кейсе.

В случаях, когда сотрудники возвращаются с задачей к руководителю, не стоит забирать задачу назад. Нужно обсудить ее с сотрудником и спросить: «Чего тебе не хватает, чтобы действовать самостоятельно?», «Что я могу сделать, чтобы ты почувствовал уверенность?». Важно создать все условия для работы и обязательно обозначить границы, например, где находится точка контроля задачи. Это позволит руководителю находиться рядом, но не внутри задачи.

Еще одна распространенная ситуация — руководитель делегирует, а подчиненные срывают сроки, допускают ошибки и саботируют. Ирина Федькина не считает, что проблема в сотрудниках. Скорее всего, руководителю не хватает навыков и практики, чтобы делегирование работало.

Нет доверия к сотрудникам

Делегирование также связано со способностью доверять миру и людям. Чем больше руководитель доверяет сотруднику и делегирует ему задачи и полномочия, тем выше мотивация у подчиненного ей заниматься. Если руководитель живет в парадигме, что людям нельзя доверять и всех нужно постоянно контролировать, то он сомневается в квалификации и мотивации подчиненных, опасается, что сотрудники не справятся с задачей или сделают ее некачественно. Такое может произойти после неудачного опыта делегирования — руководитель перестает доверять команде и предпочитает делать все сам.

Три главные ошибки делегирования

Неправильное делегирование сводит к нулю все его преимущества. Ирина Федькина отмечает:

Рассмотрим основные ошибки при делегировании.

Сотрудники получают задачи без полномочий

Можно поставить задачу, но не делегировать ее — тогда ответственность остается у руководителя и он контролирует выполнение на каждом шагу. При делегировании ответственность частично или полностью переходит к исполнителю, и он сам принимает решения в рамках своих полномочий. Если разделения этих понятий не происходит, скорее всего, результат будет незапланированным.

Яна Жилякова обращает внимание: стоит разделять процесс, когда руководитель ставит задачу и делегирует ее.

Руководитель занимается микроменеджментом

Когда руководитель вмешивается в задачу на каждом этапе и держит процесс под жестким контролем, он не делегирует, а продолжает управлять задачей — просто делает это чужими руками. В таких условиях сотрудник быстро теряет инициативу и мотивацию, боится ошибок, действует по принципу «как скажут» и может уйти в «тихое увольнение». Подробнее об этом мы рассказали в статье «Сотрудники не хотят работать: как обнаружить и предотвратить тихое увольнение».

Сотрудники не получают обратную связь

Еще один управленческий навык, который важно развивать, — это обратная связь. Представьте, руководитель поручил сотруднику сделать отчет. Подчиненный его подготовил, но не учел сезонный показатель. Руководитель может промолчать и лично исправить документ, но эффективнее будет рассказать сотруднику, что не так, и дать обратную связь о качестве работы. Иначе работник не узнает, что он сделал хорошо, а что можно улучшить.

Еще важно говорить не только о результате, но и о способе, которым сотрудник достиг его. В итоге работа может быть выполнена прекрасно, но подчиненный потратил три дня, чтобы свести всю информацию по задаче из разных таблиц в Excel и сделал отчет в виде презентации с графиками. Хотя эту же задачу можно было сделать с помощью сводных таблиц за час.

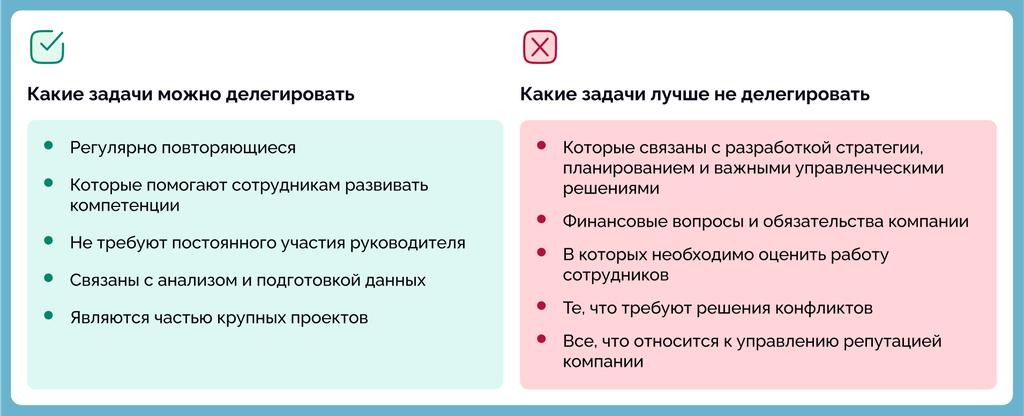

Какие задачи можно делегировать

Как понять, какие задачи можно делегировать команде без ущерба для бизнеса? Мы составили их примерный список: от операционных процессов до творческих инициатив. Проверьте, какие из этих пунктов вы делаете сами, и попробуйте выстроить работу по-новому.

Для делегирования подходят полномочия и задачи, которые:

- Регулярно повторяются. Например, вести отчетность, публиковать контент в соцсетях, оформлять документы.

- Помогают сотрудникам развивать компетенции. Например, подготовить презентацию, предложить идеи для корпоративных подарков, получить отзывы от клиентов.

- Не требуют постоянного участия руководителя. Например, проконтролировать выполнение стандартного процесса, рассказать новому сотруднику о задачах.

- Связаны с анализом и подготовкой данных. Например, исследовать рынок и предложения конкурентов, собрать статистику, подготовить сводную таблицу.

- Являются частью крупных проектов. Например, координировать мероприятие, найти новых подрядчиков, управлять внутренними процессами.

Правильное делегирование похоже на настройку оркестра: когда каждый музыкант знает свою партию, а дирижер сосредоточен на главном — рождается гармония. Позволяя сотрудникам выполнять новые задачи, руководитель создает пространство для развития стратегического мышления, дает команде возможность проявить инициативу, а бизнесу — выйти на новый уровень эффективности.

Что лучше не делегировать

Хороший руководитель делегирует многое. Великий — знает, какие задачи нельзя делегировать никогда. Мы сгруппировали задачи по направлениям. Вот чем управленцу необходимо заниматься самому:

- Разрабатывать стратегии, заниматься целеполаганием, планированием, принимать важные управленческие решения — определять приоритетные направления развития, формировать бюджет, ставить ключевые бизнес-цели.

- Заниматься финансовыми вопросами и обязательствами компании — утверждать бюджет, заключать крупные контракты, контролировать риски бизнеса.

- Оценивать работу сотрудников — инициировать обучение, принимать решения о повышении или увольнении, давать обратную связь о работе и корректировать действия подчиненных.

- Решать конфликты — регулировать споры между сотрудниками или подразделениями, общаться с ключевыми клиентами в кризисных ситуациях.

- Управлять репутацией компании — участвовать в официальных публичных мероприятиях, проводить антикризисный PR, определять позиционирование компании на рынке.

Стратегия, финансы, работа с персоналом и репутация компании — те сферы, где личное участие руководителя не заменит ни один сотрудник. Руководителю важно сохранять контроль над ключевыми вопросами, но можно привлекать сотрудников к участию.

Собрали в одном месте задачи, которые можно делегировать и которые руководителю стоит выполнять самому

Как научиться правильно делегировать — советы экспертов

Мы собрали рекомендации из опыта эксперта в области развития персонала Ирины Федькиной и эксперта в области оперативного менеджмента Яны Жиляковой. Предлагаем ознакомиться с ними.

Чтобы эффективно делегировать, необходимо:

Выбирать подходящих сотрудников. Не всем можно доверить важные задачи. Например, если нужно вести переговоры с ключевыми клиентами, нужно выбрать опытного специалиста, а не новичка.

Выбирать подходящий стиль управления. Эффективное делегирование требует гибкого подхода в степени свободы, уровне полномочий и уровне решений:

- обучающимся сотрудникам необходима обратная связь и совместное выполнение задач;

- опытным специалистам для эффективной работы следует ставить цели и мотивировать их;

- сотрудникам с высоким уровнем экспертности лучше всего делегировать полную ответственность в рамках стратегических границ.

При делегировании очень важно учитывать сложность задач и текущие компетенции.

Помните, что стиль управления — не ярлык, а «режим», который должен меняться даже в работе с одним сотрудником в зависимости от задачи или проекта. Руководителю стоит подбирать подход к управлению в зависимости от компетенций и мотивации сотрудников.

Формулировать четкие задачи. Понятное задание повышает вероятность успеха. Например, фраза «Сделай отчет по продажам» звучит абстрактнее, чем «Составь к общему собранию через неделю отчет по продажам за март с анализом ключевых показателей и прогнозами на следующий месяц».

Поддерживать сотрудников. Оставляйте возможность задать вопросы. Например, если передаете задачу по разработке маркетинговой стратегии, обсудите ее с сотрудником, дайте возможность уточнить детали и задать вопросы.

Давать свободу действий. Доверие мотивирует сотрудников. Например, если поручаете разработку рекламной кампании, не вмешивайтесь в каждую мелочь, а лишь сверяйте стратегическое направление.

Контролировать результат, а не процесс. Баланс между доверием и отчетностью важен. Например, если делегировали контроль за выполнением проекта, просите регулярные отчеты о статусе, но не вмешивайтесь в повседневную работу команды.

Яна Жилякова объясняет, почему лучше всего получать знания не в одиночку.

Готовы вывести свою управленческую эффективность на новый уровень? Приглашаем на тренинг «Постановка задач и делегирование». На нем вы освоите алгоритм делегирования, с помощью эксперта увидите свои ограничивающие убеждения, отработаете техники на практике и узнаете, как помочь развиваться сотрудникам и развиваться самому.